医院动态

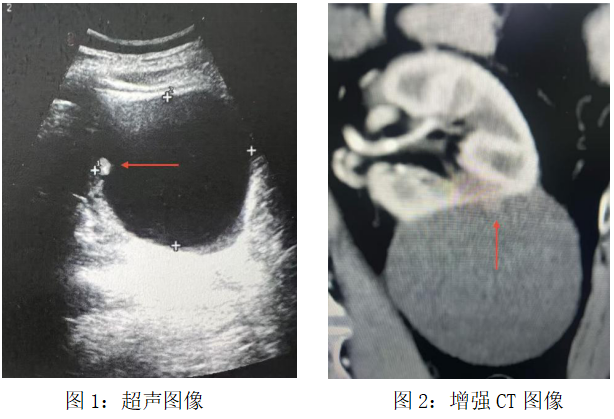

它看起来只是一个普通的肾脏囊肿——8厘米大小,表面光滑,在灰阶超声图像上安静得像个无害的“水泡”。

隐匿的“囊肿陷阱”

直到超声医生的探头停留在某个细微处:囊肿内壁上,一个仅7毫米大小的实性结节,如同沉睡的火山,暗示着平静表面下的汹涌。这是一位老年男性的体检报告,却成了北京大学首钢医院泌尿肿瘤MDT团队接到的“集结令”。

“这个囊肿不单纯,警惕恶性肿瘤风险,需要做个增强 CT 确认一下。”超声科医生的判断拉响了第一声警铃。常规体检报告上的“肾囊肿”本是临床上常见良性病症,可这枚比指甲盖还小的结节,却像一个持续闪烁的红色警报,在超声医生心里不断回响。

增强CT的结果证实了担忧:Bosniak Ⅳ级复杂肾囊肿,恶性概率极大。所谓复杂肾囊肿是指囊肿存在囊壁增厚、分隔、钙化、实性结节等情况,如同裹着糖衣的“定时炸弹”,必须尽快启动专科诊疗。

手术台上的毫米之战

泌尿外科办公室里,一场泌尿肿瘤多学科讨论正在紧锣密鼓地展开。影像片投射在屏幕上,那个7毫米的结节被反复圈画、放大。“就像在薄冰上拆弹。”主任医师汪磊打了个比方,点出了治疗的核心难题,“既要精准定位并切除这个微小病灶,又要完整保护周围正常肾组织,最大限度保留肾功能。”微创手术方案在讨论中逐渐清晰,这是一场注定要在毫米间进行的较量。

无影灯下,腹腔镜镜头如同医生延伸的双眼,将手术区域的画面放大数倍呈现在屏幕上。主刀医生汪磊的双手在操作孔间移动,分离、暴露、定位——每一个动作都精准如同钟表齿轮的咬合。23分钟的热缺血时间,30毫升的出血量,当囊肿被完整切除时,手术室里没有人放松警惕。真正的谜题,才刚刚交给台下的病理科团队。

“特洛伊木马”现形记

当完整切除的囊性肿物被送至病理科时,98%的平滑囊壁几乎构成完美的视觉陷阱,让人相信这就是个良性病变。不过,经验丰富的病理取材医生在显微镜辅助下,凭借着细致入微的观察力,敏锐捕捉到囊壁内存在的直径仅5—6mm质地坚硬的小结节——答案,大概率就藏在这里。

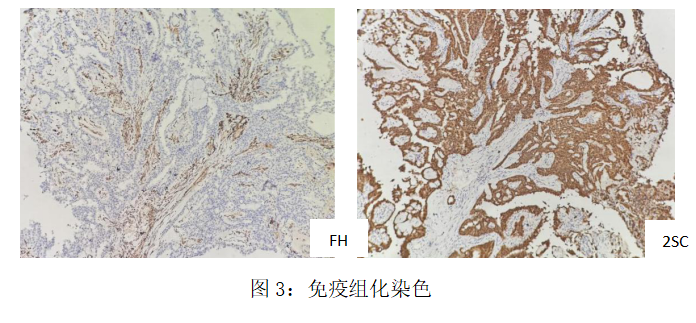

组织被制成切片,染色,铺在载玻片上。显微镜下,泌尿亚专科病理医师眉头微蹙:“组织形态不太符合良性特征。”随即,免疫组化检测启动。2SC抗体、FH抗体——这些分子“探针”如同特制的钥匙,准备打开诊断的最后一道锁。

这个被良性组织层层包裹的“特洛伊木马”,最终在分子病理检测中现出原形:FH缺陷型肾细胞癌伴囊性变。FH缺陷型肾细胞癌,这是一种罕见的遗传相关肾癌, FH基因失活导致细胞代谢紊乱,如同细胞内发生了“交通瘫痪”,致癌物质不断堆积,最终诱发癌变。

多学科协作的胜利

确诊不是终点,而是新起点。泌尿肿瘤MDT团队迅速联系皮肤科、遗传咨询科,为患者和家属绘制出“健康预警地图”,将诊疗从个人延伸到了家族,实现家族疾病的早筛早防。

这颗曾经隐藏在8厘米囊肿中的7毫米“伪装者”,不仅通过多学科协作被精确定位歼灭,更成为北京大学首钢医院多学科攻克复杂疾病的一个生动注脚。从超声医生发现第一个疑点,到最终确诊并完成遗传评估,整个过程如同一次多学科接力的精准诊疗——每个环节都不可或缺,每个专业都发挥关键作用。

病理科的显微镜已经关闭,但这个故事的影响正在扩散。在精准医疗的时代,诊断不再是简单的疾病定性,而是为每个患者绘制独特的疾病图谱,让治疗更有方向,让预防更有目标。

京公网安备11010702002740

京公网安备11010702002740